Salah satu zonasi wilayah yang paling rentan untuk dikonversi adalah kawasan hutan yang terdapat di zonasi tata ruang APL. APL atau area penggunaan lain merupakan zonasi tata ruang nasional dimana kawasan inilah lokasi pembangunan dan kegiatan non kehutanan dapat dilakukan. Zonasi APL merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk konsesi perkebunan sawit, meskipun sempat diberikan di HPK (hutan produksi konversi) sebenarnya regulasi kawasan untuk pertanian dan perkebunan diberikan dizonasi APL sejak dulu.

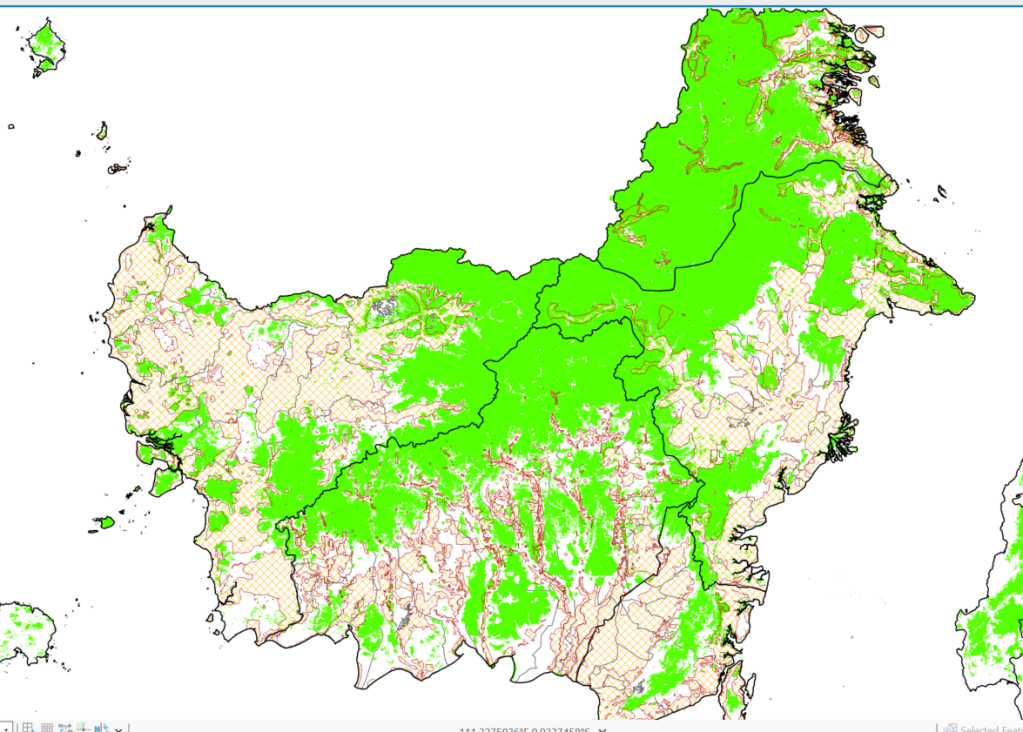

Terdapat 69,3 juta hektar APL dimana ditahun 2021 luas yang masih berhutan adalah 7,48 jta hektar atau hanya 4 persen dari luas darata Indonesia (Laporan Kinerja Dirjen IPSDH). Di Kalimantan sendiri sisa tutupan hutan sekitar 2,2 juta hektar di APL sementara luas tutupan sawit sudah hampir mencapai 6 juta hektar.

Pertanyaan menarik nya adalah Apakah semua APL yang tersisa akan dikonversi menjadi wilayah terbangun dengan dominasi sawit atau memang perlu disisakan demi aspek lingkungan hidup?

Secara spatial kawasan APL berada pada wilayah daratan rendah dimana secara ekologi harus ada keterwakilan wilayah dataran rendah yang perlu dijaga untuk kepentingan lingkungan hidup, ini mencakup jasa lingkungan penyediaan air, jasa lingkungan pencegah bencana maupun aspek konservasi dimana terdapat spesies penting yang masuk kategori dilindungi.

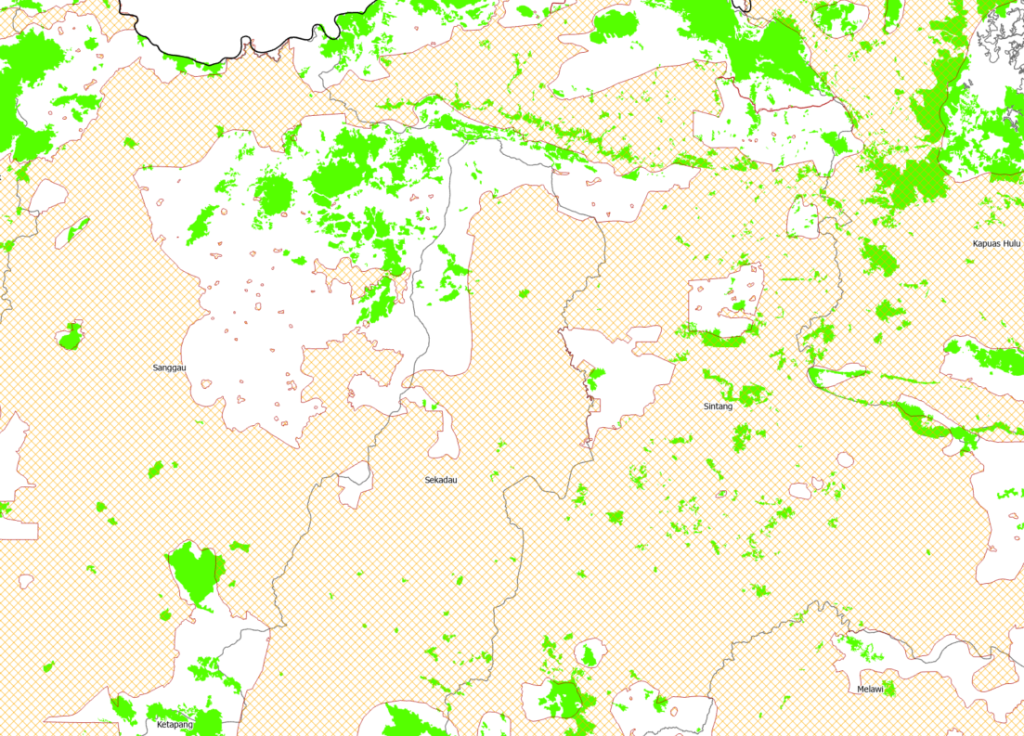

APL dan tutupan hutan di Kalbar (tutupan lahan 2020)

Pada peta d iatas tersisa tutupan hutan sekala kecil di APL yang terpecah dalam bentuk sebaran hutan yang jika dilihat dalam peta. Jika dilihat dalam skala lebih besar akan terlihat bagaimana dominasi kebun sawit pada wilatah ini.

Kawasan Lindung Lokal

Dalam UU Tata Ruang terdapat kewajiban menyisakan kawasan yang tidak dibangun di APL yaitu kawasan lindung setempat atau kawasan lindung lokal. Kawasan lindung lokal misalnya diatur pada kawasan sepadan sungai, sepadan pantai, sepadan danau serta kawasan ruang terbuka hijau.

Perencanaan pembangunan semestinya dapat mengalokasikan kawasan lindung lokal dalam RTRW dalam proyeksi waktu RTRW selama 20 tahun. Ini tampaknya lolos dari perencanaan ruang dimana ketika kawasan terbangun ditetapkan menjadi kota, kawasan bertutupan hutan pada sepadan sungai, sepadan pantai dan danau telah berubah tutupannya menjadi kawasan terbuka dan kawasan terbangun.

Menjaga kawasan berhutan di APL merupakan salah satu kewajiban dalam tata ruang untuk menyisakan kawasan lindung setempat. Strategi ini perlu dibangun dengan memastikan tidak semua APL perlu dikonversi menjadi kawasan terbangun.

Mendorong Adanya Peta HCV/ANKT Indikatif Provinsi

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mendorong dibangunnya peta Indikatif Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) atau High Conservation Value (HCV) di alokasi ruang APL pada tingkat provinsi dan kabupaten sejak awal. Ini akan menjadi sebuah strategi untuk menyelamatkan sisa kawasan berhutan dari konversi ke penggunaan lain.

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyusun kajian ANKT / HCV pada tingkat landscape

- Menyusun prioritas kawasan dengan menggunakan skenario mitigasi (avoid. minimize dan restore) dimana kawasan avoid merupakan kawasan yang tidak akan dikonversi lebih lanjut.

Ada banyak keuntungan dimasa depan jika kawasan berhutan di APL tidak seluruhnya di konversi, misalnya terkait dengan jasa lingkungan air, faktor kebencanaan dan tentunya akan menimalkan biaya restorasi kawasan hutan, gambut dan mangrove di masa depan.

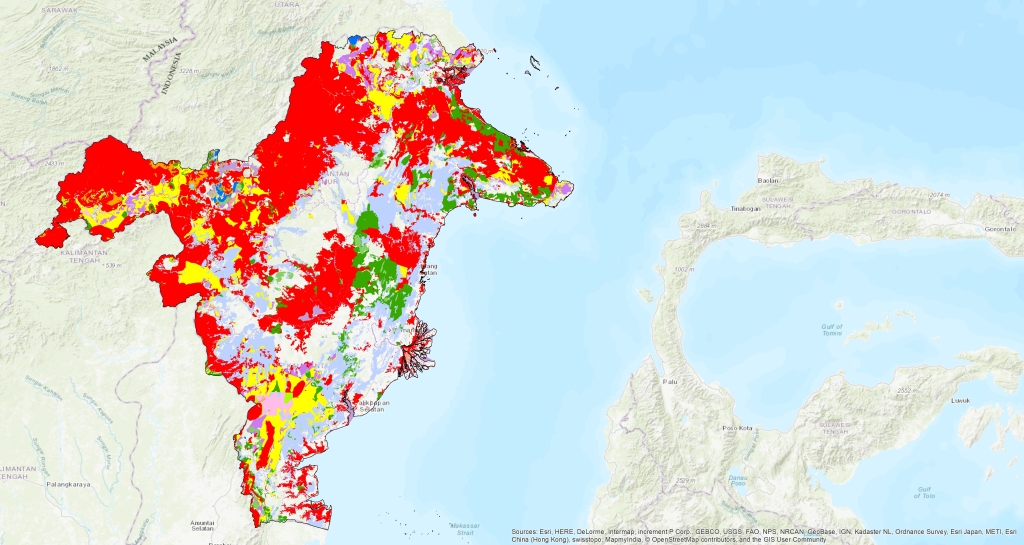

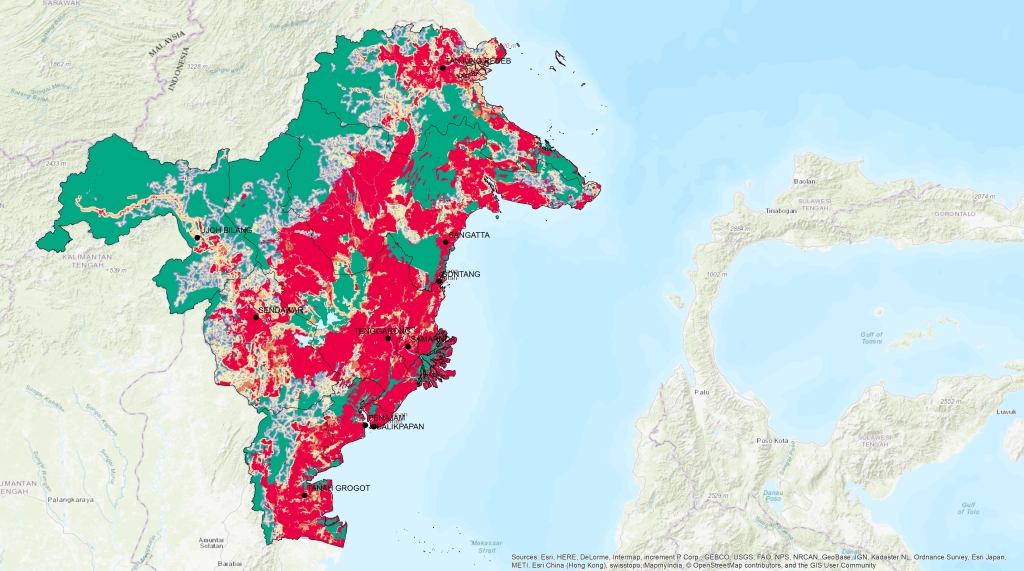

East Kalimantan also increased related to oil palm concession, based on data 2014 from Dinas Perkebunan/East Kalimantan Agriculture Office that in 2014 about 1.02 million hectares.

East Kalimantan also increased related to oil palm concession, based on data 2014 from Dinas Perkebunan/East Kalimantan Agriculture Office that in 2014 about 1.02 million hectares.